La semana pasada decidí que no podía seguir sin teteras para los Talleres de Poesía y Escritura Creativa de Clave 53, a pesar de tener una pared carente de electricidad por una avería que seguramente resolveremos pronto. Así que pergeñé una mesita auxiliar con una enciclopedia que está empaquetada en una caja de cartón, la coroné con una tabla de un marco de conglomerado maderero para fotografías que no estoy utilizando y la ubiqué junto a un enchufe en la zona común del estudio donde sí que funciona la transferencia de electrones a través de un cableado apropiado.

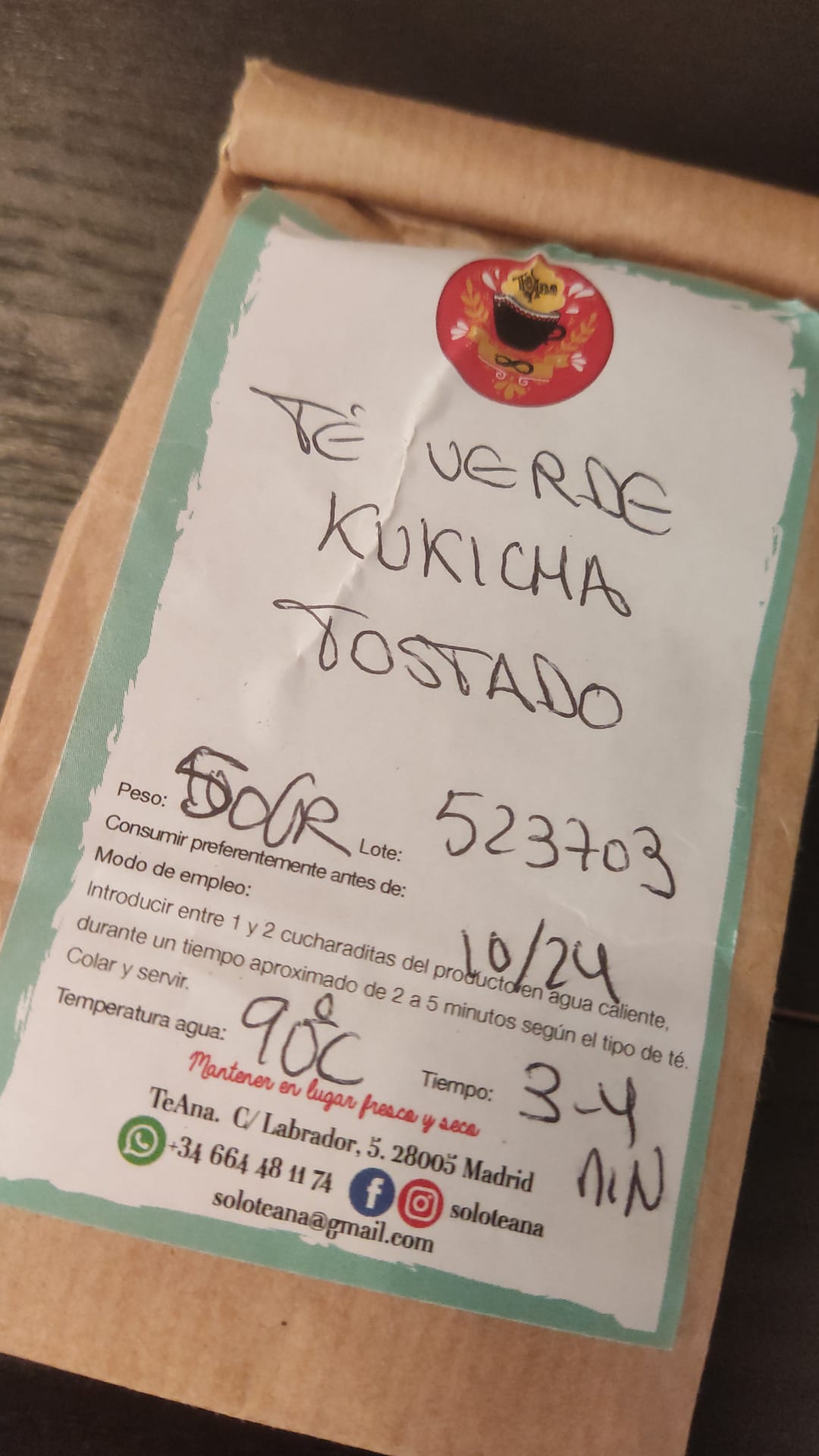

Para estrenarla hice uso del té kukicha (en japonés: kuki=tallo, cha=té), así que perdón por la redundancia, del que he estado leyendo su origen e historia, más que (además) sus presuntas propiedades para la salud, que siempre parece ser lo que todo ser humano busca, incluso aunque no estén enfermos.

Lo habíamos comprado en una tetería llamada TeAna en la calle Labrador, 4, Madrid, cerca del metro de Acacias donde una mujer, llamada Ana, nos lo «vendió» estupendamente después, eso sí, de más de una hora de conversación.

Cuando lo serví, transmití la siguiente historia porque me tenía completamente cautivado pensar que era el «té de los campesinos pobres». Me pareció tan tierno que me hizo seguir haciéndolo toda la semana y repitiendo la misma historia. Es una pequeña delicia (de historia) aunque en cuanto al té, prefiero otros… Pero la narración y su descubrimiento no ha sido baladí.

El Kukicha es un té japonés un poco inusual, ya que está compuesto tan solo por los pedúnculos y tallos internos de las hojas. Comenzó como un subproducto de la producción del Matcha, el Sencha y el Gyokuro, cuando para obtener los tés de mayor grado se separaban los tallos de las hojas.

Fotografié esta pequeña muestra de lo que se infusiona para mostrar la diferencia con respecto a las hojas más o menos verdes que habitualmente constituyen lo que se denomina «té».