Cuando era pequeño, igual que otros niños aspiraban o soñaban con ser futbolistas, bomberos, astronautas, policías, camioneros, o ya más mayores, médicos, cineastas (pocos), economistas, ingenieros, yo tenía la osada aspiración secreta de ser Premio Nobel.

Por supuesto, en algo científico, porque, como sabemos, Premio Nobel de la Paz lo puede ser cualquiera.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, me fui haciendo más realista o, sencillamente, más pragmático y enfocar mis esfuerzos a la asignatura en curso, al curso vigente, al día a día (paso a paso, y me acuerdo de John Rambo alejándose hacia el amanecer). Así, desistí de esa aspiración loca, algo infantil, de ser Premio Nobel.

Entre otras cosas, comprendí que era una vida (supuesto de que hubiese tenido alguna posibilidad de vivirla) dedicada a una única actividad durante muchos muchos años. Y eso dejó de atraerme pronto. Demasiadas actividades me atraían, demasiados focos divergentes me hacían caminar en tantos rumbos dispares que, por momentos, parecía que no avanzaba en ninguna dirección. Es más, aún siento esta deriva algo caótica por la que me «arrastran» mis inquietudes.

Pero cuando estaba a punto de desvanecerse aquel anhelo, conocí a Jose Luis Sanz Vicario. (En realidad le reconocí, pues ya le había conocido en segundo curso de carrera, pero nos reencontramos dos o tres años después en la especialidad de Química Cuántica)

Jose Luis era para mí el modelo de persona que sí podría haber llegado a ser Premio Nobel. Es más, aún está en disposición de llegar a serlo. Seguro que tampoco había soñado con ser futbolista, ni bombero, ni astronauta, ni policía, ni camionero… (aunque nunca creo haber hablado de esto con él). Pero posiblemente tampoco fantaseaba con la idea de ser Nobel. Esa es quizá la diferencia: para él no se trata de una fantasía, ni de una aspiración. Es, quizá, el lugar al que puedes acabar llegando después de una vida de dedicación plena o casi plena a una actividad como la investigación. Ahora él es Director del Grupo de Física Atómica y Molecular, Sede de Investigación Universitaria SIU, Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, Medellín (Colombia). Yo soy profesor particular de alumnos de secundaria… (Absurdo esto de medirse, hay demasiadas facetas y la regla esta es demasiado unidimensional).

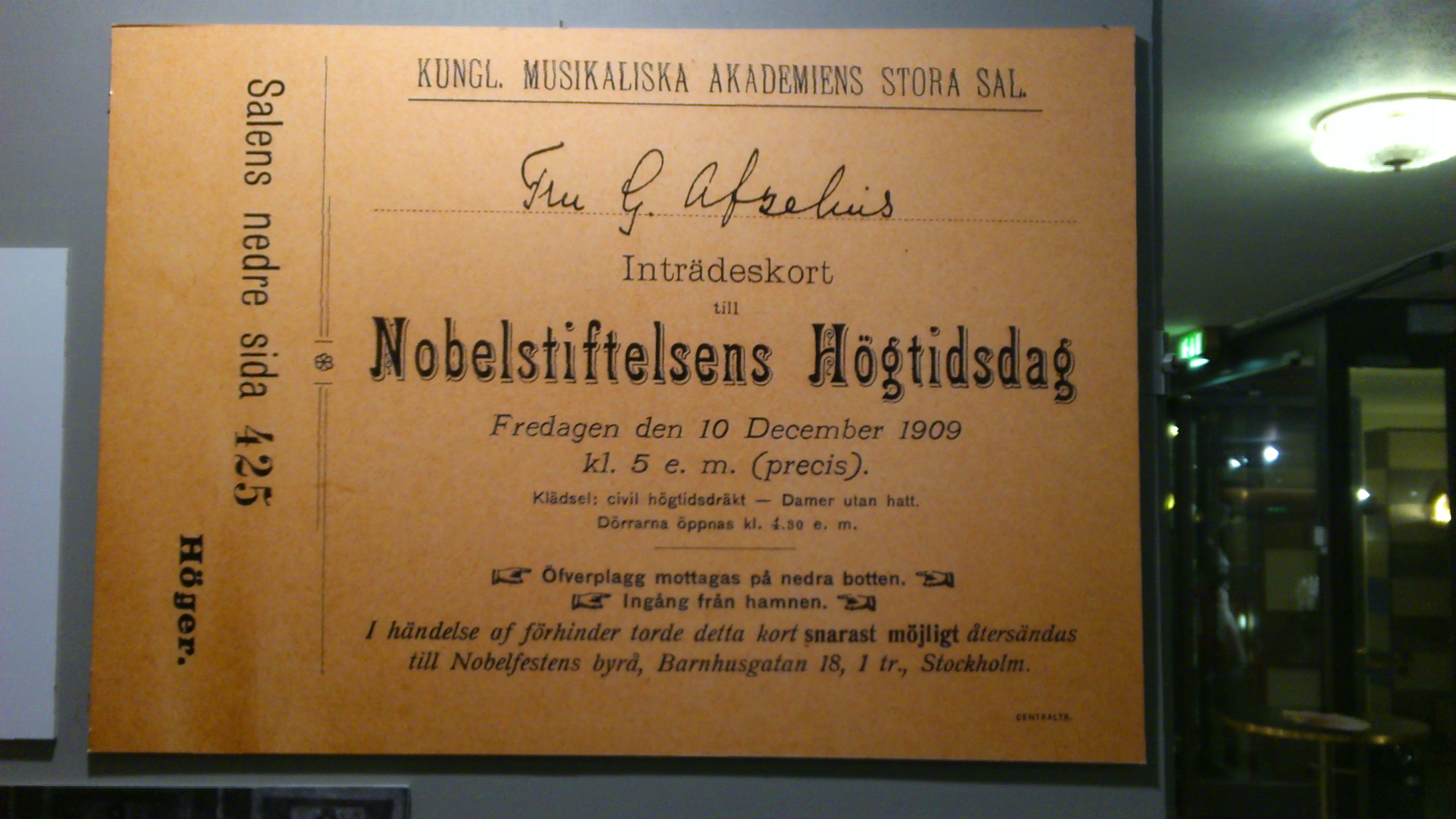

Por un tiempo, incluso, estuvo viviendo en Suecia (en aquella época yo le llamaba Jose Luis, «el sueco», pero ha sido «el alemán», «el inglés», ahora «el colombiano») y pensé que aquel era su sitio, pero me equivocaba. Pensé que, si alguna vez me llegaba una invitación como la de la imagen, sería de él.

Sin embargo, lo que con el tiempo más añoro de él no es su amplísimo conocimiento bibliotecario casi de infinidad de materias, ni la intensidad de nuestras conversaciones sobre teoría de la ciencia, sino los bocadillos de calamares, las películas de cine, incluso recuerdo con nostalgia el viaje compartido que, con origen en Aachen, nos hizo conocer (o revisitar) Maastrich, Bruselas, Amsterdam… Su pasión por las vidrieras góticas, su alegría siempre irónica…

En 2005, le había regalado un objeto que pensé en el 2002, titulado Principio de Incertidumbre. Otro amigo común, mi querido Xabier López, me regala un texto maravilloso que tengo que contestar en breve en su fantástico blog de divulgación de Química Cuántica. Adoro seguir en contacto con ambos. Es un honor y un placer tenerles en mi vida de una manera u otra.