Este texto, ajeno, perteneciente o al menos presente en el muro de facebook de Gloria Green, podría subscribirlo palabra por palabra. Me ha encantado, aunque, como remachan en uno de los comentarios críticos con el mismo, el tono agresivo acaba por hacer que tan sólo quien ya está de acuerdo con lo dicho lo subscriba. Al fin y al cabo, hemos decidido no querer escuchar la voz discordante de la nuestra desde hace tiempo… y cada día más.

Recordáis ese capítulo de Breaking Bad, al principio de la serie, en el que Jesse Pinkman tiene que deshacer un cadaver en ácido (no voy a entrar en lo riguroso de “deshacer” un cadáver en un ácido más bien flojito, y no en una base)?

Walter, profesor de química, le dice que compre una cubeta de plástico (no recuerdo qué polímero menciona). Jesse primeramente va a hacerlo, pero acaba diciendo algo así como “poliestireno my as*”, y decide hacerlo en una bañera, en su casa.

Porque él, a pesar de ser un ignorante en el tema, cree que tiene suficiente conocimiento para poder decidir y opinar. A pesar de no saber absolutamente nada de química y estar ante alguien que sí, a él, su “sentido común” y su “conocimiento” (o más bien, la falta de este) le dicen que el plástico es más endeble que su bañera, y qué tontería gastarse dinero en una cubeta cuando la casa de su abuela tiene una bañera estupenda, así que decide llevarle la contraria.

Creo que todos sabemos cómo acaba el capítulo: con la bañera, el ácido y el cadáver en el salón de la casa de Pinkman.

Pues el síndrome de Jesse Pinkman lo tenemos ahora con los conspiranoicos y magufos, esa gente que sin tener ni pajolera idea, se atreve a opinar, y hasta cree que su opinión es válida porque desde su ignorancia les parece que “tiene sentido”.

– “Cómo me va a proteger una tela de un virus?”

– “Enfermo asintomático? Si no tienes síntomas no puedes estar contagiado!”

– “Si los científicos se corrigen en algo totalmente nuevo, sobre lo que se dijo hace unas semanas, es porque no tienen ni idea.”

– “Si los tests dan falsos negativos y falsos positivos, es porque no sirven”.

– “Es perfectamente posible poner un microchip a alguien con una vacuna, a los animales se les implanta con una aguja, así que, por qué no?”

– “Si tomo vitamina C y como bien, no hay virus que me tosa”.

– “No tengo ni idea de la diferencia entre las ondas de mi microondas y el 5G, pero el 5G nos va a matar a todos”

-“Como las farmacéuticas son empresas, y como tales, buscan hacer caja, vamos a tomar una visión radical, y rechazar todo lo que venga de ellas por sistema, y tomar la lejía que me vende este señor que es economista y se compró un título falso de una titulación no homologada por 1400 euros en una universidad cuyo campus es un bajo en una ciudad de Cataluña, que seguro que él busca lo mejor para mi y ha encontrado un remedio milagroso que lo cura todo”.

Si a ellos, que no tienen la más mínima formación en virología, epidemiología o medicina en general, les cuadra… Por qué no? Será una opinión tan respetable como la de los expertos que llevan años, o décadas de estudio e investigación, porque absolutamente todo en esta vida es opinable, a que sí?

Tranquilos, que sois muy listos. Solo las mentes brillantes descubrirían secretos de estado y conspiraciones de las grandes élites usando google y YouTube, los tontos somos los demás, desde luego.

Tras esta publicación hay un debate de personas que con argumentos disparatados intentan rebatir alguna de las cuestiones que plantea, pero demuestran más que nada que el texto en cuestión es completamente necesario, o al menos, vigente en grado máximo.

Entre otras cosas, me he detenido en uno de los «hilos» que ha hablado sobre la «maldad» del 5G, que siempre me hará gracia y he acabado interviniendo, curiosamente, contra alguien que opinaba, como yo, que la tecnología 5G dista mucho de ser peligrosa (en su caso seguramente mejor informada pues es teleco), pero lo curioso es que utilizaba un argumento equivocado y he querido «corregirle» de cara a otras posibles conversaciones, para que no sea su error lo que dé pábulo a terraplanistas de diverso pelaje:

Un hombre ha publicado un texto contra el 5G con un enlace a una web que prueba que es de muy alto coste energético, lo que sería un argumento correcto para atacar esta tecnología, vinculándolo con el calentamiento global, sin ir más lejos, pero no lo hace así, sino que afirma:

El 5G si que nos va a matar todos. Es la única zona donde discrepo.

Una ingeniera de telecomunicaciones interviene diciéndole que no sabe de qué habla y, además, le llama gilipollas y machista… (puede que lo sea, no sé, pero me parece excesivo el lenguaje que usó para desacreditarle):

Soy ingeniera superior de telecomunicaciones gilipollas. He comido más antenas en mi vida que pan. De verdad que me hacen sentir mucha vergüenza ajena esta gente. Te matrículas en telecos, estudias 7 años y luego me cuentas lo peligrosa que es la Red 5g. Es que sois ridículos por Dios. Los ingenieros de telecomunicaciones nos llevamos las manos a la cabeza cuando os leemos. No debes ni saber la longitud de onda que se usa, ni el espectro, ni el acceso… de verdad, hacéis sentir bochorno. Da igual si te has hartado a estudiar. Te desacredita hasta el más tonto del pueblo. ¡qué país por dios!

Me llama la atención esta frase «ingeniera superior de telecomunicaciones gilipollas» porque con la ausencia de la coma, «ingeniera superior de telecomunicaciones, gilipollas», en realidad se está llamando gilipollas a sí misma, pero no quiero ahondar en esta tontería.

Gloria Green publica

es que no es plato de buen gusto que te den lecciones sobre tu propio campo… como mujeres encima supongo que sabes que es algo que nos pasa mucho!

La dueña del muro (con permiso de Facebook S.A.) consigue que la conversación se «reacomode» a los términos del civismo y la buena educación y el hombre en cuestión pregunta con ingenuidad (y algo de mala intención):

Soy optimista – estoy seguro que podéis conversar como personas normales sin confundir machismo/chemtrails/insultos con el tema aquí de 5G. A ver si lo logramos.

María, una pregunta simple, por favor: ¿como es posible que con más densidad de estaciones (ya que necesitamos una en cada esquina de calle), y con 100x más energía emitida en total, no tener más energía en nuestro cuerpo? O sea, ¿es correcto decir que más energía electromagnética será absorbida del cuerpo humano? O no?

Gracias de antemano por tu respuesta, no soy irónico, todo en serio.

Pd: tengo masters en ing medioambiental (que incluía este campo), así que ahora que hemos establecido nuestros conocimientos quizás podemos tener una conversación mas útil.

Me llama la atención que ambos tengan que demostrar su autoridad (falacia de autoridad), mediante la enumeración de su curriculum académico o profesional, pero es comprensible dado el tema que parece alejar a ajenos a la materia.

La ingeniera de telecomunicaciones procede a responderle de la siguiente manera:

estás hablando de ondas electromagnéticas y ni mencionas la frecuencia ni la longitud de onda. El problema son las ondas de microondas por ejemplo. Tienen una frecuencia altísima y tocan átomo. Al tocar el átomo con tanta frecuencia lo hacen vibrar y generan calor. Por eso cocinan. Las ondas que usamos para trasmitir información en antenas no tocan átomo.

¿sabes cuántas asignaturas de física y matemáticas hacemos en telecos antes de estudiar las ondas electromagnéticas? Para aprobar antenas y radiocomunicaciones primero nos hemos comido unas 30 asignaturas hiper complejas. La Red 5G no va a cocinar a la gente porque las características de esas ondas no hacen eso. Con todo vuestro nabo, os ponéis a opinar de cosas que necesitan 7 años de estar encerrados estudiando y fliparla en colores porque los temarios no se acaban nunca. Nos hacen calcular a boli y papel toda la física que tiene cada antena y vienes tú con tremenda gilipollez. Hacéis un ridículo espantoso. Espantoso.

Pero yo no pude dejar pasar lo que vi sobre las microondas (por cierto, ninguno, siendo ambos ingenieros, lo rebatió) y publiqué, algo que no suelo hacer en estos tiempos, el siguiente texto en la conversación (sin aportar datos sobre mi aclamada formación académica), la verdad es que con mucho miedo… Pero bueno. Así están las cosas, cada día más autocensura.

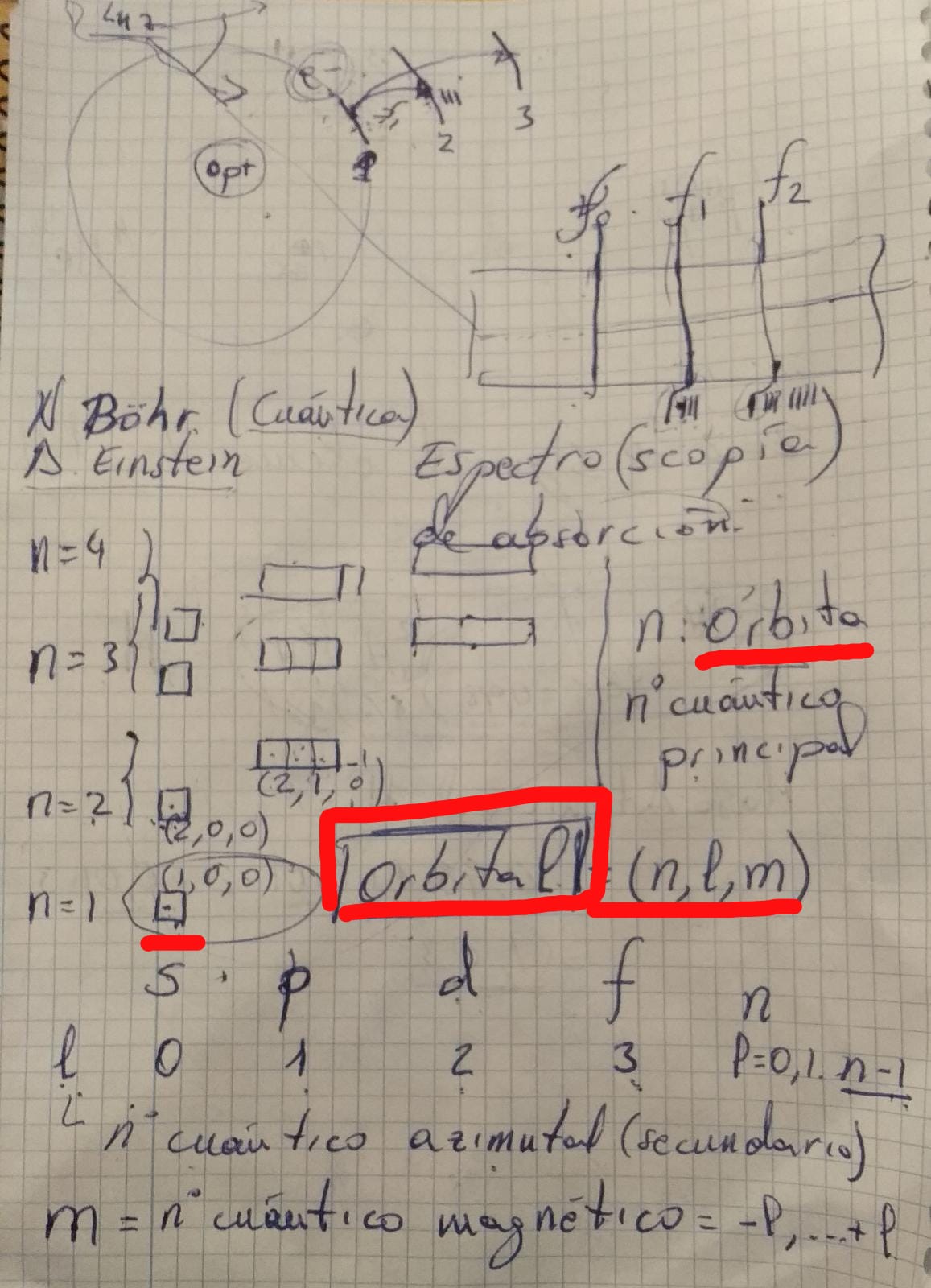

XXXX Me gusta este debate, pero debo discrepar en este punto (seguro que puedes repasar el espectro electromagnético para ello) «El problema son las ondas de microondas por ejemplo. Tienen una frecuencia altísima y tocan átomo. Al tocar el átomo con tanta frecuencia lo hacen vibrar y generan calor. Por eso cocinan.». Esto no es correcto. (Todo lo anterior y relacionado con el 5G es más que correcto). Es sólo una puntualización (innecesaria, quizá). Las microondas, que son de mucha más baja frecuencia que, pongamos, el infrarrojo (frecuencia que emitimos, sin ir más lejos, por nuestro propio calorcito humano, sirva esto también de argumento contra el 5G), lo que hacen es emitir en una longitud de onda que es absorbida por las moléculas de agua para vibrar (creo recordar que en realidad es rotar, pero no es relevante), o aumentar su energía cinética en cualquier caso, mediante un cambio de estado en los niveles energéticos de la molécula, haciendo que aumente la temperatura (variable termoestadística por antonomasia) por cocción electromagnética inducida. Espero que esta ridícula puntualización no se entienda como mansplaining. Un saludo, por lo demás, agradecido por la publicación de este texto por parte de Gloria Green.

No me quise meter a hablar de lo que significa «tocar átomo», pero eso es casi poético, más que mecanocuántico y espero que no me vilipendien por machista… o perderé la fe en el ser humano.

A su vez, revisando los mensajes, he decidido responder al mensaje del ingeniero medioambiental con la siguiente información:

El cuerpo humano no sólo no tiene problemas absorbiendo radiación electromagnética (la del sol lo es, y de mucha mayor frecuencia/energía que la del 5G), sino que a su vez la emite en forma de Infrarrojos permanentemente, lo que nos convierte en antenas de emisión energética de nuevo de más alta energía (y penetrabilidad) que la absolutamente inocua que pueda emitir el 5G o, como dice La ingeniera de telecomunicaciones, la 100G llegado el caso.

Y después de hacerlo sí he pensado que algo de machismo puede que tenga pues he enmendado la plana antes a ella que a él… aunque en cierto modo, creo que ella puede que lo escuche o se dé cuenta del error y no creo que él esté dispuesto a cambiarla y siento que esta ha sido la razón por la que he puntualizado a quien creo que prefiero ayudar. Me cansa discutir con terraplanistas.