Falacias aparte… No hay más que decir.

https://youtu.be/kzH1iaKVsBM?t=2m17s

Diario

La tristeza invade mi mente

con la certidumbre de las corrientes cíclicas

que garantizan un retorno a la oscuridad

como sólo un new age puede prometer y augura.

Me entristece sentir que el desprecio a la filosofía

a la ciencia

a la lógica

a la búsqueda racional de conocimiento

se extiende

desde todas las áreas

desde todos los ángulos

desde todo rincón

y en un minúsculo reducto en mitad del océano de pergaminos gastados

resisten incautos

quienes no se sienten tentados por la facilidad de una revelación

por acercamientos irracionales

por ejemplos sin método

por prejuicios vacuos.

Temo siglos de oscuridad vestida de colores fosforitos

quemando diferencias

en la hoguera del ruido.

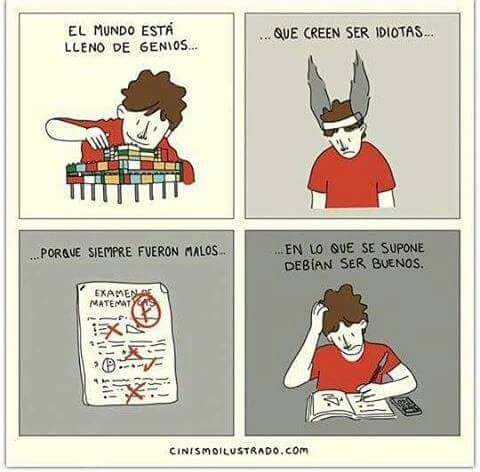

Me pregunto si ¿no estará lleno de idiotas que creen ser genios porque siempre fueron buenos en lo que se supone que debían ser malos?

Ahí lo dejo.

Reflexiones facilonas para un lunes facilón.

Me pongo el casco de dios

y mi lóbulo temporal izquierdo

ve lobos y temporales e izquierdistas

mientras el casco de dios

idiotiza mi mente

magnetizando el córtex central

hasta desnortarme.

Me pongo el casco de dios

telúrico como pocos

o seleniúrico como ninguno

para encontrar un parietal

en el que alojar un fantasma

con la boca grande de plata

y una navaja afilada segando mi niña en dos.

Me pongo el casco de dios

hasta romper la monotonía de la monogamia

o la monomanía de la monología

evitando el monoteísmo

anatémico forense.

Me pongo el casco de dios

o de tries o de ciuatro

y así innumerables o numerables

veces

por muchas que sean

siempre distintas de infinito

que es otra de esas invenciones fruto de la iteración

femenina y eterna.

Me pongo el casco de dios

justo antes de montar en bicicleta divina

y darme una hostia que no ostia

contra una farola que ilumine el alma

opaca

alojada justo al lado de mi intestino grueso.

Me pongo el casco de dios

con la tristeza nauseabunda

de la soledad existencial

a la que llaman angustia

y se apellida libertad.

Me pongo el casco de dios

cuando descubro que el mundo no necesita más humanos

y los humanos sí otros mundos

para explicar lo que no comprenden de este

y olvidar que es este

el único que hay que salvar

de nuestra obsesión por destruir

aquello que ignoramos

cuando nos ponemos

el casco de dios.

El método científico hace cinco decenas de miles de años

no estaba precisamente muy evolucionado

y a alguien le dio por explicar

por qué teníamos sueños

por qué bajo los efectos de la droga teníamos visiones

por qué en trance podíamos entrar a ver algo inexplicable

y se le ocurrió que había otro mundo.

Era la más racional de las explicaciones posibles

para alguien que aún no infería la distancia cronológica

entre la fecundación y el parto.

Era convincente

y aún resulta atractiva como explicación

porque nos permite la ilusión

de la evasión.

Yo

para eso

tengo Australia.

Viajé hace ya más de 20 años buscando otro mundo

sin darme mucha cuenta de que el cambio

se produciría en mis ideas

sin ello sea demérito de tal mutación.

El alma

lamentablemente

(o no)

la había vendido a un chico llamado Mariano

por ironías de la vida

en unos futbolines o billares

que regentaron mis padres

por lo que costaba una partida de comecocos.

El sábado presenté la acción ¿Y si mi cuchara es un tenedor? en el V ENCUENTRO Artes Vivas y Efímeras que convocaba Ana Matey en el centro de creación Matsu.

El trabajo que mostraba trataba sobre la libertad, sobre esa resistencia a aceptar la obligación, el dictado, la norma. Y su reverso más liberador: la creatividad, la realización como demostración de que todo es posible; la cuestión siempre es el cómo.

Tras una sucesión de acciones de diferentes enfoques, realizadas por Analía Beltrán i Janés, Pedro Déniz, Giusseppe Domínguez (yo mismo), Sofía Misma, Georgina Marcelino, Blanka Palamós i Claramut con su pareja y su bebé, Elisa Miravalles, Anna Bonfill, Eva Rodríguez, Blanco&Roja (Alba Blanco+María Roja), Nieves Correa, Abel Loureda y PACK Performance Art Company compuesto por Xirou Xiao, Xiaozhen Mao, Meng Meifu, Shihua He y Analía BiJ, cenamos en estupenda armonía una variedad de platos que cada cual había aportado con sus mejores intenciones y sin la menor problemática asociada a las dificultades habituales que últimamente pueblan cualquier evento gastronómico.

Acabó estupendamente, con un ambiente ameno y divertido, como suele terminar este tipo de eventos y me volví a casa (traído generosamente por una recién conocida documentalista) con una enorme sonrisa que no sabía muy bien explicar hasta que la contrasté con otros eventos de los que suelo volver agotado (no sólo tango).

El sábado, por encima de todo, primaba la libertad. Una libertad que se respiraba en un Epojé (del griego ἐποχή «suspensión») que casi hacía mi propuesta innecesaria, por falta de contexto. Pero también estaba presente en la creación variopinta, sin censuras, por placer, por onanismo, casi, pero sin desconsideración egocéntrica mediante, salvo la justa y necesaria.

Tuvo un colofón «discotequero» en el garaje/cobertizo del lugar con bailes bajo la acertadísima musicalización de Les Inspecteurs, donde cada cual movía su esqueleto como le venía en gana, sin pensar en técnicas, ni en calidades, ni en niveles, ni en nada que se le parezca. Cada cual ejercía la libertad de moverse bajo los estímulos recibidos sin otra premisa que la de dejarse afectar por la música.

libertad como bandera,

objetivo y método,

propuesta de partida y punto de llegadalibertad de acción

de las acciones y de las palabras

libertad de culto culta

libertad

libertad en todos los sentidos consentida sin consentimiento innecesario

libertad

liberadoralibertad en potencia y acto

libertad de verbo y gracia

libertad agradecida y agradecimiento

por generar espacios

donde la libertad

lo sea todo

y lo permita todo

pues sólo en libertad

concibo amor

concibo humano

concibo ser (llamémosle existir)

concibo concebir

concibo amar

concibo la felicidad

Afortunadamente, sé rodearme de quien al rodearme no me encadena, sino que abren veredas para que siga explorando el infinito universo de la vida.

soy el más

el más más

el más que eso

el que más de todos

y de todas

soy el más

o la más

pero nunca soy el menos

salvo cuando soy el menos

mientras otros son mucho más

pero yo siempre soy el más

y el menos de lo que no quiero ser el más

porque mira que ser el más

cuando se puede ser el menos

así que sigo siendo el más

el mucho más

el más y mucho más

soy el que siempre más

el que más y más y más

y el menos o la menos y la menos o la menos

y el que más

o el que menos

soy todos

y todas

pero no soy ningún

ni ninguna

o nunca ningún o ningún ninguna

porque soy indudablemente el más que ningún

o el menos que ninguna

o la menos que ningún

o la menos que el más

o el más que menos

porque cómo ser el más

pudiendo ser el menos

o ser el menos

pudiendo ser el más

así que soy el más

soy el más

sin ninguna duda

sin más ni más.

El domingo compré vía Amazon un libro de poesía Beat titulado Beat Attitude que dice ser una Antología de mujeres poetas de la generación beat.

Es verdad que hay un sesgo habitual en la edición de poesía (entre otras cosas) por el que las mujeres suelen acabar siendo ninguneadas y las antologías de mujeres están haciendo un intento de poner en su lugar a una enorme cantidad de voces acalladas, o ignoradas.

Es verdad que muchas de ellas deberían estar recogidas como las grandes autoras que son o fueron y no se conocieron, ni aún se conocen.

Es verdad que hay otros sesgos, y no sólo el de género, como el social o el geopolítico: se conoce poco de poesía africana, por ejemplo, o poetas prostitutas, por no hablar de poetas inmigrantes… cuya visibilidad también, en algunos lugares, está ganando algo de la que no tenía.

Este curso he dedicado un par de meses a poetas femeninas sobre el cuerpo con una antología titulada EL PODER DEL CUERPO: ANTOLOGIA DE POESIA FEMENINA CONTEMPORANEA, pero me pareció una pérdida de tiempo, más allá de visibilizar algunos temas que habitualmente no son tan comunes, sin embargo, la calidad de la edición desmerecía el resultado y el carácter excluyente hacía que no apareciesen otros temas (quizá por ser considerados viriles en demasía). Por cierto y como anécdota, sólo acudieron hombres durante este tiempo. Las mujeres del taller dejaron de venir justo en este momento. Pero fue casualidad, supongo.

Este curso he dedicado un par de meses a poetas femeninas sobre el cuerpo con una antología titulada EL PODER DEL CUERPO: ANTOLOGIA DE POESIA FEMENINA CONTEMPORANEA, pero me pareció una pérdida de tiempo, más allá de visibilizar algunos temas que habitualmente no son tan comunes, sin embargo, la calidad de la edición desmerecía el resultado y el carácter excluyente hacía que no apareciesen otros temas (quizá por ser considerados viriles en demasía). Por cierto y como anécdota, sólo acudieron hombres durante este tiempo. Las mujeres del taller dejaron de venir justo en este momento. Pero fue casualidad, supongo.

Pero también es verdad que me he sentido presionado por el ambiente a incluir poetas que no conozco, por criterios puramente sociales y no literarios. Está claro que la literatura (y su divulgación) no viven «fuera» de la sociedad, así que igual ha llegado el momento de ir dejándome socializar para acercarme a una realidad poética invisibilizada y demandada socialmente, pues sí que hay tendencia a reducir esa brecha (más allá de las estúpidas declaraciones de «Chus» Visor) y no debo quedar al margen, ignorar esa voluntad popular ni desoír sabios consejos cuando los recibo.

Pero.

Pero también es verdad que se puede caer en un extremo peligroso que es el de agrupar a los poetas por sexos, o las exposiciones de arte o los cursos de danza, hasta el punto de excluir la presencia de varones por no tener lo que hay que tener. Sé que la discriminación positiva puede ser una forma de contrarrestar una situación de injusticia en la que se está llevando a cabo una discriminación, pero abusar de la misma conduce a lo mismo, a discriminación (no de unos frente a otros, sino a discriminación en sí).

Me preocupa elegir poetas tan sólo porque sean mujeres. Yo no las conozco. Debo reconocer que no he hecho esfuerzos por conocerlas y quizá haya llegado el momento en el que deba hacer ese esfuerzo: tengo pendiente a Gertrude Stein, una figura clave en la literatura y el arte y de quien no he leído nada relevante, tengo pendiente incluir en el próximo curso de iniciación a la poesía contemporánea algunas poetas relevantes (desde el punto de vista formal, no por ser mujeres) de finales del siglo XIX, aunque cuesta encontrarlas, pues las relevancias también las daba el hecho de que eran mujeres y eso las opacaba, las ninguneaba, las hacía menos influyentes que sus contrapartes.

Hoy leyendo sobre G. Stein me encontraba con la curiosa anécdota de que, durante las sesiones parisinas de los sábados que ellas organizaban, su pareja, Alice B. Toklas reunía a las esposas de los participantes en otra habitación, mientras los hombres, y Gertrude, hablaban de literatura, de arte… etc. Hoy en día se la reivindica como una de las más acertadas luchadoras por la igualdad, pero esa separación, esa discriminación, se producía, ellas la producían o participaban de la producción de la misma. Esa irrelevancia femenina en la cultura no es sólo culpa/responsabilidad de los hombres, de mí, sino de un hetero-patriarcado que ha dominado y domina casi todos los ámbitos sociales donde se produce el hecho artístico o cultural, entre otros.

El otro día, después de haber comprado este libro visibilizador, me fui presionado a sentarme en un evento social con los hombres, como suele venir siendo habitual cada vez que en casa de mi familia se reúnen con primos y primas, tíos y tías. Obviamente, no es plato de mi devoción, hasta el punto de que reusé preguntando, casi ferozmente, ¿se va a hablar desde la punta de la polla o desde la vagina?

No veo ninguna justificación para esta separación por sexo/género y espero que, en el futuro, esa separación sea absolutamente abolida y, si me apuran, hasta perseguida. (Ni hablar de religiones de las que habitualmente campan por estos lares, monoteístas, sexistas, etc…)

Encontrarme comprando libros de poetas femeninas por ser mujeres no me acaba de convencer, pero si esto ha de ser un trámite de un proceso que las visibilice y normalice hasta el punto de que luego sean incluidas en antologías de poesía sin tener en cuenta su sexo/género, me parecerá un mal menor y, espero, transitorio.

Lo que deseo es que este tema esté ya superado (como yo creo tenerlo, sin olvidar ni menospreciar sesgos precondicionados) y poder valorar las creaciones poético-culturales por la coherencia, por su compromiso, por la responsabilidad ética del artista, por lo que sea, excepto por circunstancias sociales extraculturales (si era mujer, si era hombre, si era inmigrante, blanco, negro, pobre, rico…), si es que eso puede existir.

Después del viernes pasado, quedó registrado el evento completo de la Presentación del libro de poesía Optimismo Radical de Juan Carlos Ortega en el Centro de Arte Moderno, que tuvo a bien grabar para la posteridad (!) uno de los coordinadores del espacio.

Me encuentro nervioso e inquieto, pero ese mismo nerviosismo ayuda a dinamizar una presentación que resultó divertida, poética y hasta se hizo breve, durando una hora.

En un momento dado de la misma, leí las definiciones de la RAE de las palabras Optimismo y Radical, por si aquello aportaba alguna luz sobre el asunto titular:

Definición

optimismo. Del fr. optimisme, y este del lat. opt?mus ‘óptimo’ y el fr. -isme ‘-ismo’. 1. m. Propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. 2. m. Fil. Doctrina que atribuye al universo la mayor perfección posible.

óptimo, ma. Del lat. opt?mus. 1. adj. Sumamente bueno, que no puede ser mejor.

radical Del lat. tardío radic?lis, y este der. del lat. radix, -?cis ‘raíz’. 1. adj. Perteneciente o relativo a la raíz. 2. adj. Fundamental o esencial. 3. adj. Total o completo. Cambio radical. 4. adj. Partidario de reformas extremas. U. t. c. s. 5. adj. Extremoso, tajante, intransigente. 6. adj. Bot. Dicho de cualquier parte de una planta: Que nace inmediatamente de la raíz. Hoja, tallo radical. 7. adj. Gram. Perteneciente o relativo a las raíces (? de las palabras). 8. adj. Gram. Dicho de un segmento morfológico: Que constituye la raíz de la palabra. U. m. c. s. m. 9. adj. Mat. Dicho de un signo (?): Que indica la operación de extraer raíces. U. t. c. s. m. 10. m. Quím. Agrupamiento de átomos que interviene como una unidad en un compuesto químico y pasa inalterado de unas combinaciones a otras.

Etimología

La palabra «raíz» viene del latín: radix. La raíz en botánica, es el órgano de las plantas que les permite fijarse al suelo y a la vez extraer las sustancias nutritivas del mismo. Por analogía, se emplea la palabra raíz con muchos fines. Así, por ejemplo, la raíz de una palabra es la parte invariable de la misma donde está encerrado el concepto sustancial de la misma y que dará lugar a la formación de una familia de palabras cambiando su terminación, que es la parte variable de la palabra; generalmente la raíz de las palabras provienen de las palabras más antiguas que dieron origen al concepto, como ya habrán leído en muchas etimologías.

La palabra latina «radix» se asocia con una raíz indoeuropea *wrad, presente también en las palabras rama, ramera, derrame, etc.

La palabra «optimismo» viene del adjetivo latino «optimuus» ‘muy bueno o buenísimo’, que sirve de forma superlativa a «bonus» ‘bueno’. Pese a su origen latino, «optimismo» no se documenta en castellano hasta 1787 en una obra de Juan Pablo Forner y habría que esperar hata 1848 hasta encontrar otro ejemplo de «epicúreo optimismo» en los escritos de Nicomedes Pastor.

El concepto de optimismo fue elaborado por el filósofo alemán Leibniz (1646-1716), quien particularmente en su Teodicea desarrolla la idea de lo «optimum» dado que Dios necesariamente había creado el mejor de todos los mundos posibles. Estas ideas fueron satirizadas por el francés Voltaire en su famosa y paródica obra «Candide ou l’Optimisme» (1759)

Lógicamente, el antónimo exacto de optimismo sería «pesimismo», tomado del latín «pessimus» ‘muy malo’, superlativo correspondiente del adjetivo «malus» ‘malo’. Esta voz es algo posterior, ya que en francés se documenta por primera vez en 1759 como pareja antagónica de optimisme.

Hay que decir que «optimus», tiene diferente raíz. Su raíz op- es la de «ops, opis» (recurso, riqueza, ayuda). Así pues designa etimológicamente la situación álgida de recursos, riqueza y fuerza, material sobre todo, de modo que el optimismo se fundamenta en tener «opulencia». Opulento y opíparo, por ejemplo, son palabras que comparten raíz con óptimo y optimismo.

Blanca Torres que lleva el programa Cartas de Afrodita de RNE y a quien tengo el gusto de conocer gracias a otro hedonismo practicado habitualmente en pareja llamado Baile del Tango, formulaba ayer la pregunta en FaceBook de si pensamos que la música tiene algún sentido evolutivo.

A mí, que nunca me acaban de quedar las cosas claras, me entró la duda de si refería como especie o como qué, en referencia a ese evolutivo/evolución. Me lo aclaró diciendo que se refería a si es relevante desde un punto de vista biológico para nuestra supervivencia y evolución.

Me quedé pensando y le pedí tiempo para fraguar una respuesta que fuera un poco más allá del «pues a mí es que me gusta mucho, así que sí… claro…»

Unas horas después, otro conocido del mundillo del Tango (José Luis Yanguas), respondió con un estupendo argumento:

Por supuesto la música tiene sentido evolutivo. Pertenece a capas inferiores del cerebro, en su origen, pues enlaza con la evolución del apareamiento, la sexualidad y las emociones posteriormente. Hay un paralelismo entre el canto de las aves, la voz y la música humana, sobre todo tonal. El ritmo enraiza el el corazón, y en el ser social del ser humano, que también evoluciona.

Ya me ha ocurrido en alguna otra ocasión el encontrarme en la misma mesa redonda que este estupendo contertulio, así que seguí pensando en ello.

¿es [la música] relevante desde un punto de vista biológico para nuestra supervivencia y evolución?

Como bien dice Jose Luis, el origen de la música enlaza con la evolución de la función reproductiva y el paralelismo con lo animal es innegable, pero cabe pensar si esa es la verdadera concepción de la música hoy en día.

El ser humano tiempo ha que ha dejado de ser natural, gracias a la evolución que dio como resultado el lenguaje, entre otras cosas. Somos lenguaje, que diría Wittgenstein o discurso, según Barthes.

Y la música, innecesaria ya para cumplir la función original, la de cortejo animal para sostenimiento de la especie, para probar las mayores habilidades reproductivas, lejos de desaparecer, mutó y se sublimó.

Y esa música ya no es la más o menos instintiva animal, sino un constructo artificial que puede no tener nada que ver con la reproducción, pero sí con la evolución de la especie y su supervivencia.

Cierto es que cuando pienso en música no sólo pienso en música, sino en poesía, en arte, en todo aquello que, en incontables ocasiones suele ser tachado de inútil o innecesario.

Es más, en más de una de esas ocasiones me he encontrado diciendo de mí mismo que siempre me he dedicado a «cosas inútiles» o que reivindique el fracaso y no el éxito. De ahí que siga sin saber si lo que hago (que es variopinto) sirve para algo.

Como escribí en un artículo titulado Las habilidades y la reproducción:

La selección de la pareja con la que llevar a cabo la procreación puede estar asociada con la búsqueda de habilidades que deseemos que la descendencia posea. Así, es posible que se pueda explicar el porqué al espectador medio le atrae aquel arte que de-muestra habilidades y no un arte contemporáneo que no las busca.

Esto permite también explicar cierto paralelismo entre el arte y el deporte, que está relacionado con el éxito o el fracaso, no con la frustración.

(Leer el resto del artículo)

Sin embargo, eso no niega la utilidad, independientemente de lo que en otras ocasiones haya afirmado, para la supervivencia de la especie, pero más bien para satisfacer otra necesidad de la misma que no es tanto la de reproducirse sino la de desarrollar sus capacidades mentales, sus habilidades sociales mediante compartición de actividades grupales, o el simple hedonismo al que podríamos aspirar en un hipotético futuro altamente automatizado que permita al humano recuperar el edén. (Que no será tan edénico, por cierto)

Por mi parte, estoy convencido de que la música (ni la poesía, ni el arte) no desaparecerá cuando por fin realicemos reproducciones completamente artificiales, por ejemplo, clonación mediante, lo que hará innecesaria, por cierto, la participación del cromosoma Y, amén de los protocolos de cortejo que involucrasen la música con aquella originaria finalidad.

La forma clásica de entender la música (poesía/arte) como herramienta y no como fin o entendida como herramienta en la que hay que tener éxito (hacerlo bien) frente a un entender la música como algo en lo que hay que disfrutar (sin necesidad de hacerlo bien) no importando el fracaso obsoleta y acorde a visiones que, por más que se empeñen, no volverán jamás.

El ajedrez lo ganará ya siempre una máquina. Pero eso no quitará jamás el placer de jugar una partida… y perder.

Si entendemos la música como un proceso y no como un fin, como un objeto, si la entendemos como un juego, seguro que pervivirá y hará de nuestra humanidad una humanidad más jugetona. ¿Es eso lo que la evolución nos exigirá? ¿Las condiciones medioambientales nos conducirán a jugar más o a dejar de jugar?

Espero personalmente que la respuesta sea el juego, el disfrute, el hedonismo, especialmente epicúreo, juego racional.

Cuando pienso en la función que puede ocupar la música (la poesía/las artes) actualmente y de cara al futuro de la humanidad, observo la longevidad asombrosa a la que hemos llegado y las dificultades que ello conlleva y para las que, quizá, tenga una nueva utilidad en tanto mantenimiento de actividad cerebral, ralentizando la (hogaño) inevitable degeneración neurológica.

Amén (y con esto termino) de la función social que siempre ha desempeñado y que no hace sino mutar de formas, pero que mantiene vínculos o ayuda a la aparición de nuevas relaciones interpersonales. (En esto, el Tango [música|baile] es una auténtica maravilla, dicho sea de paso).

¿es [la música] relevante desde un punto de vista biológico para nuestra supervivencia y evolución?

Sí. Relevante. ¿Necesaria? Sí. ¿Desde un punto de vista biológico? No lo tengo tan claro. ¿Para nuestra supervivencia? Sí: Para una humanidad feliz. ¡Eso!, ¡eso sí que sería (r)evolución!.