Parece controvertido afirmar esto tan categóricamente, sobre todo si tenemos en cuenta que sigue imponiendo su sistema operativo a sangre y fuego en la mayoría de los PCs del mundo, preinstalándolo hasta hacerlo casi imposible de desinstalar o hacer convivir con otros sistemas (he ahí el temita de UEFI y la instalación de otros sistemas operativos, como Linux).

Parece controvertido afirmar esto tan categóricamente, sobre todo si tenemos en cuenta que sigue imponiendo su sistema operativo a sangre y fuego en la mayoría de los PCs del mundo, preinstalándolo hasta hacerlo casi imposible de desinstalar o hacer convivir con otros sistemas (he ahí el temita de UEFI y la instalación de otros sistemas operativos, como Linux).

No es que, como algún iluminado, pretenda afirmar que Linux, más concretamente el software libre, va a desplazar al oscurantismo de los de las ventanas… es que la guerra ya no está en ese campo de batalla: ese frente está cerrado y cerrándose: el futuro es mucho más portable, más ligero, Box, tablphone… o widget o wearable… o lo que sea, pero menos PC.

Sigue sacando versiones de sistema operativo a ritmo entre frenético y lento (a la vez), anclando a los usuarios conservadores en un muy estable Windows 7 (después de los quebraderos de cabeza que generó el maldito Windows Vista, que era más o menos un virus que venía preinstalado…). Por otro lado, se empeña en competir en el mercado de las pantallas táctiles, fomentando la aparición de sistemas operativos orientados a tablets como el Windows 8 (y su enorme corrección correspondiente: W 8.1).

Saltándose el Windows 9 (por razones que desconozco) se aventuran con el Windows 10 que puede que sea mejor que el 8.1 (puede) y que seguro necesitará más y más recursos, pero eso ya no es importante, en esta era de despilfarro y más madera…

Pero se sigue obviando algo: la batalla de Internet y la de los dispositivos móviles (tablets / smartphones y lo que está por llegar) está ganada por otras empresas más arriesgadas, más dispuestas a afrontar las filosofías de, incluso, financiación, contemporáneas, del siglo XXI, que fomentan el desarrollo sencillo de aplicaciones para esas plataformas y su pago o su compra-venta con modelos de negocio que el gigante de Micro$ no acaba de entender.

Y digo esto sorprendido de que los precios de la suite de Microsoft Office hayan bajado de los 100€. Algo ridículo si tenemos en cuenta que Whatsapp cuesta la tontería de 0,89€/año.

Sus aplicaciones siguen lastrando una filosofía pre-internet. Pre-(multi/mega)-distribución. Las aplicaciones del siglo XXI aspiran a llegar a tantos usuarios como jamás tuvo ni en sus mejores días la compañía de Gates, y por supuesto parten de ofertas de gratuidad, versiones de prueba con publicidad, versiones limitadas, pero usables, o directamente, versiones que demuestran que hay otros productos laterales de la compañía fabricante en venta que así se da a conocer.

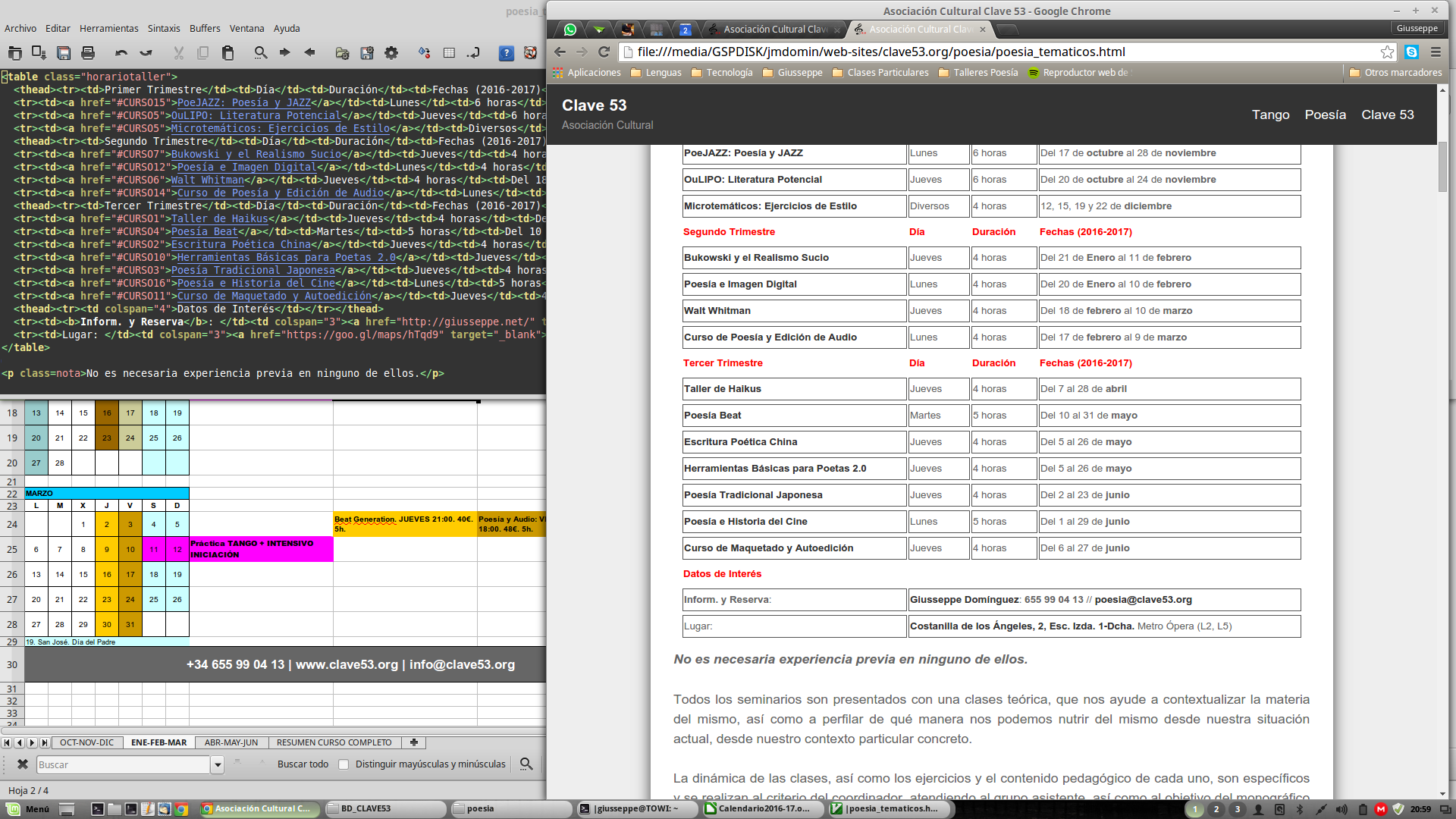

Google va ganando esta guerra por la superioridad en la fabricación de software, por supuesto, incluyendo su megaexitoso Android (por cierto, un linux, para quien no lo sepa), pero ya aventuraba su victoria con aplicaciones que, con razonables buenas conexiones a internet (vaya, el siglo XXI otra vez), desbancaban a las de Richmond: ahí queda el maravilloso paquete de aplicaciones de Google Docs, limitado, se dirá, pero es que para la inmensa mayoría de los usuarios de esta década, no es tan importante las posibilidades que les dé un procesador de textos, posibilidades que, en casi cualquiera de los casos no va a usarse por desconocimiento o por innecesidad. Por no hablar de calendar, youtube (de google), blogspot…

Donde Microsoft se hizo dependiente de su sistema operativo y la consabida preinstalación en el hardware, Google se hizo dependiente del single-sign-on (SSO) que hacía que un usuario contraseña (el de gmail/G+) sea útil y casi necesario para sincronizar todos nuestros equipos o nuestras aplicaciones que ahora (2015) están más en Internet que un dispositivo físico con uno u otro sistema operativo.

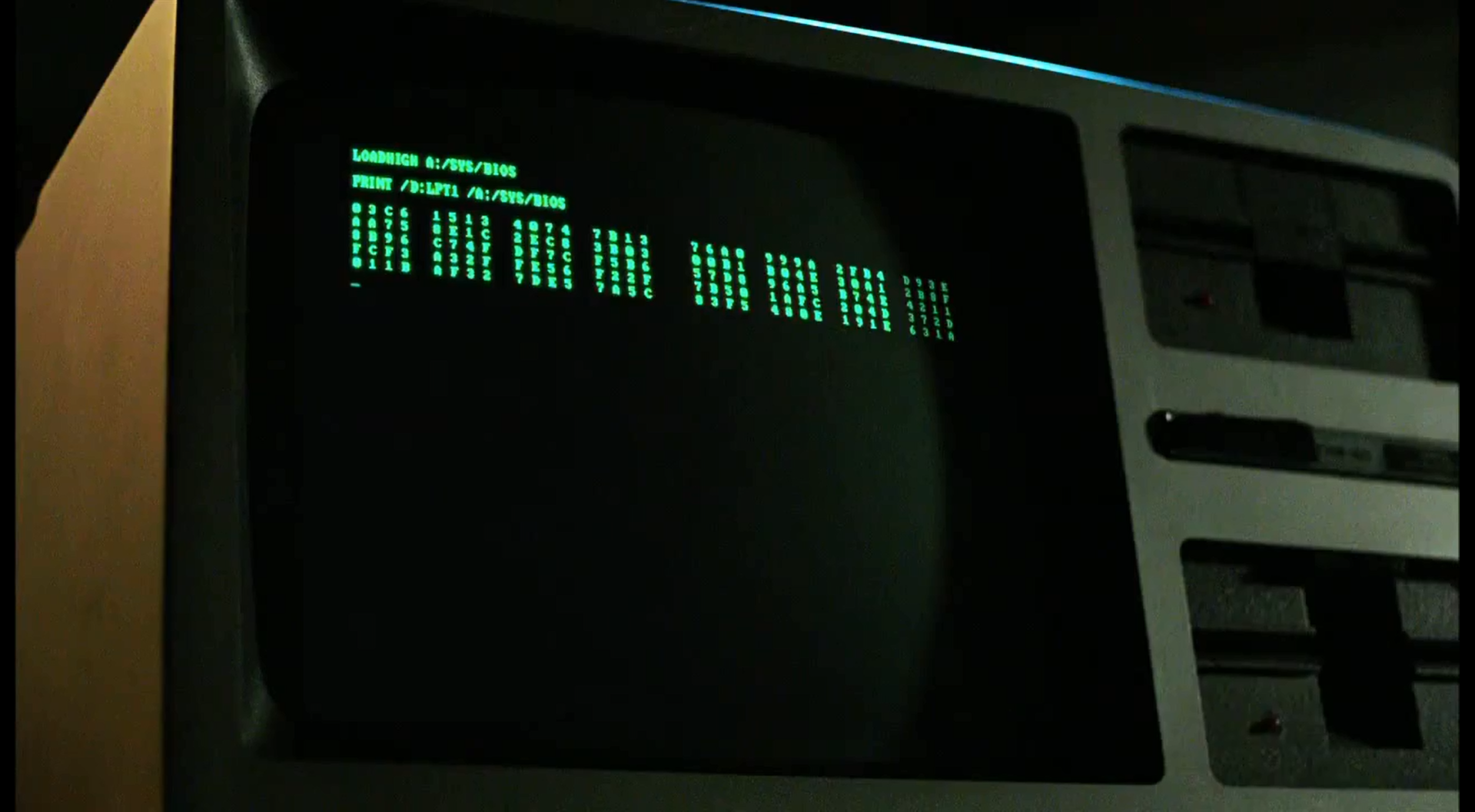

Microsoft está teniendo lo que podríamos denominar «la enfermedad IBM«, recordando cómo decayó su imperio tras el auge (bien aprovechado) de los clónicos y la parcial independencia que demostró entonces Bill Gates de su paraguas azul.

El futuro cercano es Google. (Apple seguirá en su burbuja hipster, demostrando que tienen y tuvieron visión para ser considerados «cool» de por vida, sin importar los costos). Microsoft (y especialmente Windows) tiene los días contados, salvo que sigan comprando empresas que hagan lo que ellos no son capaces (véase el caso de Skype, entre otras) y acaben por convertirse en la sombra de una que pegue el pelotazo (ya sea social, FaceBook, o de almacenamiento en la nube o lo que sea).

Sus batacazos sucesivos han sido tan notorios como olvidados:

MSN: aquel pueril intento de hacer una red de Internet monopolizada por una empresa… (algo que, casi sin proponérselo (quizá está fue la clave) ha logrado Google.

Messenger (luego Windows Live): un programa que prentendía comunicar usuarios pero que nunca acabó por estar disponible en cualquier plataforma, no así Skype, que se impuso sobradamente (para luego ser comprada por M$) que así podía cerrar su episodio vergonzoso con un Messenger que ya no quería usar ni el más viejuno de los usuarios.

MySpace: jajajajaja… era una presunta red social. Pero FaceBook/Twitter y las modernas (basadas tan solo en imágenes, selfies, etc) al modo Instagram han hecho de MySpc un recuerdo, ya no vintage, sino simple y llanamente obsoleto y fallido desde su nacimiento.

Internet Explorer: después de décadas siendo el navegador de referencia, ha acabado por asumir que su futuro es la muerte, aunque pasen por una larga agonía llamada Proyecto Spartan, dejando el campo libre a Firefox (qué curioso, heredero del derrotado por IE Netscape) y, sobretodo, al líder incuestionable de Internet y los dispositivos móviles: Google y su Chrome.

W Vista: Bufff… mejor ni hablar de aquello. Después de un tiempo de notoria estabilidad con W XP, después o basado en un equilibrado W 2000, se pegaron la mayor con un sistema operativo in-operativo. Pero estaba claro que tenían que ir pensando en fabricar un sistema más moderno, más de este milenio, algo así como Windows 7, para lanzarse después a la conquista (muy muy tardía) de otros dispositivos con el mentado Windows 8. Pero en estos dispositivos no venían ni jugaban con la ventaja de la preinstalación… y ¿entonces qué? Pues que Android (e incluso iOS) les están dando por donde más duele: el sistema operativo, su núcleo duro, su dependencia máxima.

Ni hablar de Bing (ese buscador que se intenta imponer en redes sociales decadentes, pero que no acaba de cuajar) ni Hotmail/OutLook…

Y así se acercan a un ocaso casi irreversible salvo que den un giro radical, muy difícil de dar para un camión con trailer enorme y a la velocidad que nos movemos.

Pero quien sabe, aún son capaces de vincularse con algún gigante de la fabricación de smartphones e imponer su prometedor Windows Phone… pero sin soporte multiplataforma… van listos. Esos tiempos ya pasaron. Y no se han enterado.

De ahí que sostengo que a Microsoft Windows le quedan dos telediarios.

.png)

Ayer, durante una agradable reunión en torno al cumpleaños de una amiga de Carmen, surgió el debate sobre la

Ayer, durante una agradable reunión en torno al cumpleaños de una amiga de Carmen, surgió el debate sobre la