Parece mentira, pero es verdad, que ayer se me olvidase mencionar que una de las cuestiones que más intervienen en la nueva situación derivada del uso de Internet es cómo esto ha alterado la magnitud de la famosa ley del mercado: Ley de Oferta y Demanda.

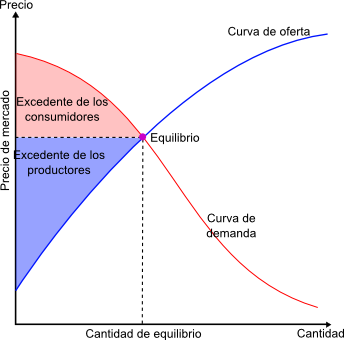

No acabo de entender esta ley presuntamente sencilla y en la que se basa el modelo capitalista de libre mercado. Según esta ley, habría un precio de equilibrio al que acabarían ajustándose tanto la oferta como la demanda. Pero no creo que pueda ser cero ese precio. Esto supone una demanda nula o una oferta infinita. Quizá sí que existe una oferta casi infinita de poesía, de blogs o webs informativas, e incluso, de producciones artísticas tales como películas o música. Habiendo además reducido el coste de producción, parece que el cero de precio fuese posible. Pero no es así.

La verdad es que el cero de precio acaba ocurriendo porque se claudica, porque se admite que, dada la abundante oferta a bajo precio, teniendo en cuenta que puedo producir barato, que en muchas ocasiones lo hago como hobbie o afición, teniendo en cuenta que la demanda escasea (pienso en poesía, más que en lectura de información), ¿por qué no reducir los precios hasta hacerlos desaparecer?.

Y surge el problema: abaratar los precios es posible si me despreocupo de la calidad, si la dedicación es la de un aficionado, si la profundidad es la que me permite el ocio, el tiempo libre, el tiempo que no sea el trabajo remunerado.

¿Por qué hay trabajo remunerado?

La reducción de los costes de producción, así como la abundantísima mano de obra barata, la cada vez menos necesaria cantidad de ella precisada dado el alto grado de mecanización (que nunca criticaré) y, sin embargo, la enorme cantidad de consumidores ávidos por adquirir los últimos productos en el mercado, hacen que siga sosteniéndose una situación cada vez, eso sí, más precaria.

Y ahora llega China, con su apertura al mercado capitalista y sus 1.300.000.000 habitantes, desploma la economía porque la Ley de la Oferta y la Demanda no creo que tuviera en cuenta semejante cantidad de gente. Pero no es que China sea “mala”, se trata, más bien, de algo tan predecible como que la libertad del mercado podía provocar desmanes terribles con la LdOyD como excusa. Y generar un enriquecimiento de unos pocos, mientras los demás, mano de obra, recursos de los que hay una oferta excesiva habida cuenta de la demanda aparente, podrían ir perdiendo su valor, hasta encontrar que sus trabajos remunerados no lo serán. Ya lo viví cuando se me pedía trabajar por una miseria con la ayuda de una Beca. Con la Ley Sinde (que se aprueba hoy) los trabajadores de la industria del entretenimiento (aunque se quieren arrogar el derecho a decir que son los representantes de la cultura) intentan defenderse de esta situación a la que todos, más pronto que tarde, nos vamos a ver abocados.

¿Apocalíptico? Me temo que sí. Que mientras no busquemos un método más razonable para ajustar el precio de las cosas que la LdOyD, después de que los gobiernos han apostado por un modelo de estado más débil, más individualista, menos proteccionista, menos estado y más empresario, nos toca aguantar la crueldad de quienes se saben con el poder en sus manos: las oligarquías empresariales supranacionales.

Menos mal que temen que desaparezcamos como consumidores y, de esta manera, parece que el sistema se sostiene… un tiempo más.

Opinión

El nuevo periodismo en la era de la información

Está claro que la información es accesible desde cualquier lugar del mundo y gratuitamente ingentes cantidades de ella son disponibles para cualquiera que tenga una conexión a InterNet. Está claro que es difícil, entonces, mantener una calidad a la hora de crear contenidos, pues su elaboración tiene un coste que puede que no sea recompensado por los consumidores/usuarios puesto que no van a pagar por algo que, supuestamente, obtienen gratis. Ahora bien, quizá se trata sólo (aunque no es poco) de cambiar el modelo de financiación de quienes se dedican a aportar información, llamémosla, de valor.

¿A qué me refiero con información de valor?

Para mí, no es lo mismo tener un blog con contenidos recauchutados de aquí y de allá, compilaciones y digests descuidados, que tener un lugar web en el que aportar información verificada de primera mano.

Pero ya casi nada es de primera mano. Es casi ilusorio pensar en reportajes periodísticos a la antigua usanza. E incluso sería ineficaz. Más nos vale ceñirnos a un ámbito algo más cercano.

En la distancia de un mundo globalizado, quizá el proceso pasará por escuchar las voces de los lugares, saber analizarlas, ponerlas en contexto, distinguir el grano de la paja, filtrar: hacer esos digests de los que hablaba antes, pero cuidados, con un criterio editorial que sé que los periódicos tradicionales tienen capacidad para llevar a cabo. Aunque no parece ser su camino. Veo que siguen insistiendo en formas de contar las cosas bastante tradicionales y estas formas ya no sirven. Lo explicaré con un ejemplo: quiero entrevistas directas (que pueden ser hechas mediante chats) de personas que viven en Egipto la crisis de gobierno. De un lado y de otro. Quiero que un periodista se encargue de ver qué información de primera mano están subiendo a la red y que filtre y seleccione, conociendo contextos, historia, análisis políticos profundos, serios, rigurosos. Creo que ese es el lugar del nuevo periodismo. Lo veo cuando de cuando en cuando mi amigo, periodista, Juan Carlos Etxeberría, usando el Twitter, selecciona diversas noticias directas y las da a conocer, amén de análisis sobre el periodismo actual.

En la distancia corta, en el entorno de mi propia ciudad, también existe esa necesidad de filtrar, analizar información y comunicarla. Por supuesto, me parece más rico si se trata de una información sectorial, específica, que me interesa como parte de un todo y también como profundización de conocimiento en alguna materia concreta.

Analizo, como ejemplo, el blog o web puntafinanews.com que mantiene, desde que tiene tiempo para ello, mi amiga Celia Valenciano. Es un espacio dedicado a la información sobre tendencias arquitectónicas y artísticas. Realiza entrevistas a arquitectos, diseñadores, etc. Comparte textos que pueden ser bastante interesantes, pero que le lleva bastante tiempo realizarlos, además de inversiones (pequeñas) en material, como el diseño de la web, plantilla no gratuita adaptada a WordPress, el espacio de Hosting, por no hablar de la conexión a Internet, la necesidad de un PC, y otros básicos como pueda ser una minioficina. Pero he de reconocer que el gasto en material puede ser casi despreciable. De lo que se trata es de que, con muy pocos medios puede realizar un trabajo de alta calidad.

Y lo sirve gratis.

Y entonces… ¿Qué va a pasar con esta forma de vida? ¿Es sostenible tener un periódico especializado si, mi amiga, gratuitamente, puede permitirse el lujo de regalarlo? ¿Tiene ella forma de beneficiarse económicamente de su trabajo?

Claro, esto es algo que vengo pensando desde hace bastante tiempo por lo que me toca: imaginen esta pregunta para un Poeta. Directamente la respuesta suele ser que no, que no hay forma de que se financie, de que su trabajo sea remunerado y cobra especial significado la expresión “por amor al arte”. ¿Pero esto es sostenible? Y entonces cae encima como losa la famosa ley de economía sostenible para intentar paliarlo… pero lo hace muy mal. Este análisis lo dejo para otro día, porque la Ley Sinde se merece todo un artículo ella solita.

Cuando publiqué el trabajo de Lejanías, me encontré con que no podía financiarlo razonablemente mediante venta de productos, porque no era un producto físico. Puedo intentar cobrar el acceso a la información, pero son sólo poemas. Quise probar y quiero seguir apostando por un modelo curioso: la donación. Así, dispuse un botoncito en la web del proyecto para quien quisiera ser mecenas del mismo. No tuve ni tengo muchos ingresos de esto. Es más, apenas compensan el gasto de agua de un mes de trabajo. No importa, te dices (me digo) y continúas trabajando por amor al arte. Ahora he abierto este blog al que le dedico una hora diaria, es sólo información personal, es decir, no tiene porqué importarle a nadie más que a mí. Es onanista y lo seguiré haciendo también por amor al arte. Pero todo en Poesía es así… así que estoy casi condenado a aceptar que no voy a cobrar nunca por mi trabajo. Incluso, puedo decir como muchos de mi entorno, que esto no es realmente un trabajo porque no cobro por ello. Pero es que nadie quiere pagarme. Quizá sea que no soy bueno. Quizá. Quizá necesitaría un jefe, pero no hay empresas que contraten Poetas. Ya lo intenté una vez en el INEM y se rieron bastante a mi costa. Quizá ni siquiera sea necesaria la poesía o sólo lo sea para mí. Tampoco el Arte, la Música, el Cine y el Periodismo. Quizá.

El nuevo periodismo, como el nuevo arte, música, cine, poesía, puede hacerse con unos medios tan accesibles como nunca antes nos habíamos imaginado. Tanto es así, que parece que puede hacerlo cualquiera: y esta es la cuestión: no queremos pagar a cualquiera. Queremos pagar a alguien especial. Puede que tenga sentido. Poco, si pensamos que todos somos cualquiera y que, según ese razonamiento, pronto no nos querrán pagar a ninguno, hagamos lo que hagamos. No nos querrán… no: no nos querremos pagar.

¿Hay formas posibles de financiación?

Ya he dicho que la primera que se me ocurre y me gusta es la del mecenazgo. Me parece más fácil que nunca y tan democrática como la producción: está en manos de cualquiera que lo desee.

La segunda forma que se me ocurre es la de la subscripción. Algunos lugares web, como los blogs, y sigo con el ejemplo de www.puntafinanews.com, podrían pensar en insertar un precio por subscripción. Un precio muy muy bajo, un precio que parezca tan irrisorio como los costes de producción de algo que hace tiempo era inviable. Digamos, por ejemplo, que www.puntafinanews.com ingresara 0,50€/mes por persona subscrita. Es posible que muchos estuviésemos dispuestos a “domiciliar” un pago semejante para obtener una información que, como decía, era de calidad. El dinero mensual, con un número de lectores de unos 2000 (que no creo que llegue a tener) daría un suelo razonable que haría sostenible la publicación. ¿Por qué, entonces, no se hace?

Seguimos pensando en el todo gratis. Yo también.

Bueno, quizá la web puede ser gratis. Pero quiero algo que me ayude, que me dé un valor añadido a la información (ya que no la considero suficiente). ¿Qué tal el canal por el que se me informa? Por ejemplo, la subscripción podría dar acceso a emails personales, incluso (con un poco más de elaboración, pero no tanta: hay herramientas de personalización de contenidos razonablemente al alcance) personalizados a mis gustos o intereses. Este modelo es una visión mixta que puede incluir distintas formas de hacer razonablemente sostenibles publicaciones como esta, pero también la creación de poetas, escritores varios, críticos, etc. El cine y la música lo dejo para otro día, porque hay muchos más costes añadidos.

De momento, en mi blog, añadiré la posibilidad de colaborar mediante donaciones, pero en breve, permitiré la subscripción mediante una colaboración mínima: algo así como 5€/año.

Espero haber arrojado alguna idea a quien está, como yo, planteándose cómo vivir de algo tan difícil como la generación de contenido en Internet, ya sea contenido informativo, artístico o de valor, en general.

No me olvido de la opción preferida por los periódicos: la publicidad. Pero esto hace que los contenidos sean cada vez más difícil distinguirlos de lo que no es más que propaganda comercial. Pero quizá tengo una visión muy sesgada, poco profunda de esta práctica; quizá la publicidad también debe reformarse para adaptarse a unas web cuyo contenido no debería ser menoscabado ni por asunto de forma ni por temáticas inapropiadas. Prometo pensar en esto más adelante.

También la lluvia

Hace un par de año, trabajando de crítico de cine, tuve la suerte de poder entrevistar personalmente a Iciar Bollaín. Me encantó poder hacerlo porque es una persona a quien admiro como creadora de un cine más que digno. Fue con motivo de Mataharis, de la que tuve que hacer la crítica, además. Película que puse por las nubes. Entonces me pagaban por escribir estos textos de opinión… pero los tiempos cambian.

El viernes por la noche, acompañado de Carmen y de mis amigos María y Jens, disfruté viendo su última película: También la lluvia. Es una producción intachable, de cuidado acabado y guión impresionante de su compañero sentimental Paul Laverty, un habitual del cine de Ken Loach. Interpretaciones formidables, espectacular Tosar, que convierte en oro todo lo que toca, pero, sin dudar, lo mejor de la película es su contenido ético.

Ambiguo, complejo, alejadísimo de simplezas maniqueas, la película plantea cuatro planos de conflictos éticos irresueltos.

Sin desvelar mucho del contenido del film, diré que el argumento es el de unos cineastas que ruedan una película en Bolivia sobre el descubrimiento de América y la explotación de los indígenas por Cristobal Colón, mientras se ven envueltos en la revolución de la llamada Guerra del Agua en el año 2000. Tiene fama de ser la primera revolución del SXXI. Una pequeña revolución, puede, pero significante.

Lo interesante es que, como dije, plantea cuatro, por lo menos, planos diferentes en los que existen diversos conflictos éticos: el primero de ellos, el evidente de la conquista, la explotación imperialista de unas tierras y de unas gentes a quienes a duras penas se les concedía el estatuto de personas. Pero también abre el debate, al menos es necesario abrirlo y mantenerlo abierto, del relativismo moral asociado al paso del tiempo.

En segundo lugar, los actuales indígenas explotados aún de la actual Bolivia que ven como se privatiza su bien más preciado: el agua. (En Madrid está a punto de pasar). Los malparados dueños del poder económico que tratan a las gentes de Bolivia poco más o menos como Colón, pero ahora ya no existe la excusa del relativismo moral asociado al paso del tiempo. Son de ahora y lo que están haciendo es inadmisible. Y el pueblo, capaz a pesar de su aparente falta de formación de organizarse políticamente para reclamar sus derechos mediante, incluso, la violencia: ¿Existirían otros mecanismos menos agresivos para no dejarse avasallar?

Pero aún hay más, con esta maravilla del cine dentro del cine como regalo, los directores y actores de la película que se está realizando, para denunciar la explotación y los abusos, caen en esos mismos abusos, pagando sueldos misérrimos a los extras que hacen de caribes, así como ignorando sus sensibilidades e, incluso, evitando mirar al conflicto actual que están teniendo, para y por el arte. ¿El arte puede ignorar el lugar en el que se encuentra? ¿Seguirá existiendo la película, como afirma el personaje-director, encarnado por Gael García Bernal, cuando el conflicto revolucionario haya sido olvidado?

Quizá esto es lo que se preguntó o respondió Iciar Bollaín que recupera el testigo de este personaje-director para dirigir una película en Bolivia sobre una película en Bolivia sobre la conquista de América.

Me pregunto (es inevitable hacerlo, supongo) si el trato que hizo de los indígenas fue más benévolo. He leído entrevistas de revistas especializadas y parece que sí, que, al menos (y lo creo dada su sensibilidad) más respetuoso con las personas que participan en la película.

Yo salí del cine sintiendo que no hago nada.

Salí con la sensación de saber que hay muchos conflictos y que la película los muestra con maestría. Pero también con la sensación de que cualquier actitud es justificable en un mundo tan complejo e interconectado. Siento que mi acción se limita a un ámbito tan pequeño que si no supiera de esta conexión sentiría un absoluto sentimiento de culpa, no ya de responsabilidad, que también.

Pude ver esta película gracias a que existe un desequilibrio internacional que permite que tenga más dinero del que necesito y ese “sobrante” lo uso en lujos intelectuales que otros intelectuales ruedan para que podamos sentirnos mejor con nuestra participación en la conciencia social mundial… vaya; que no tiro piedras contra nada ni nadie, que dejo que otros sigan siendo explotados, que dejo que el mundo siga yendo tan bien como nos va, tan mal como les va, que no hago nada más que pensar, hablar, quizá, incluso, hacer pensar y hacer hablar… pero de esta denuncia verbal casi no salgo. Intento vivir con integridad en mi entorno: no aprovecharme ni explotar a quienes tengo cerca en una confianza en esa interconexión de la que hablaba casi como si se tratase de la famosa mariposa del efecto en cuestión.

Pero sigo sintiendo impotencia, sigo sintiendo cierta falta de… No quiero decir compromiso, pero puede que sea esa la palabra. No sé, algo no hago bien… ¿y tú, cómo te sientes?

Instalar Linux es un acto político

Tengo entre mis manos el portátil de mi amiga Lilian. En realidad está a mi espalda.

Después de que su sistema operativo se infectase de virus, me pidió, como habitualmente, un poco de ayuda con su PC. Yo estoy encantado de ayudarla y ella suele ayudarme a mí. Es una especie de Banco de Tiempo que se viene denominando Amistad.

Pero se ha hartado, por fin, de Windows y la he convencido para que se actualice a Linux. El otro día en casa de otro amigo hablé de Linux como si fuese la décima maravilla del mundo. No es tan bueno como para eso, pero es gratis.

Gratis, distribuido abiertamente y desenganchado de los intereses de empresas como MicroSoft. Es un sistema, además, más seguro y sencillo, sí, es más sencillo. Un usuario normal no necesita nada más que un CD para instalar todo lo que suele usar,,, sin requerir piratear software de ningún tipo, sin tener que recurrir a webs de dudoso pelaje de las que acaban por descargarse programitas infectados e infectos para sus recién instalados o adquiridos Windows. Da igual la versión.

Desde hace tiempo, no lucho contra M$, sino contra la idea de la falta de libertad que subyace al hecho de que, una vez contratado este software, da prioridades sabidas a sus allegados, ya sean otros programas de la misma empresa o de terceros que pagan por desarrollar bajo el paraguas de la famosa multinacional de Bill Gates. Pero, de verdad, no es una lucha a muerte, vengadora, ni nada por el estilo, es sólo demostrar que otro mundo es posible. Esta es la verdadera razón por la que merece la pena insistir en quien se lo está pensando, cansando o cansada de virus, malwares varios, o simples problemas de licencias de software. Pasarse a Linux es algo casi diría sano.

A veces da algún problema en la instalación, pero luego ese tiempo se va a ver compensado con el uso, con la sencillez que se tiene cuando se instala cualquier programa, cualquier nuevo software. No quiero entrar a valorar las prestaciones o esas cosas más o menos técnicas como la gestión de memoria de programas, procesos, etc, porque no es eso de lo que hablamos: hablamos de que otro mundo es posible. Linux pone en cuestión el sistema económico, Linux y todo el mundo del software “abierto” pone de manifiesto que es canalla hablar de piratería sin tener en cuenta estas cosas… y es que la famosa ley sinde… es otro tema.

Mientras escribía este artículo, el PC de mi amiga ya está funcionando con sistema operativo, aplicaciones de oficina equivalentes al famoso y repirateado MS Office, tiene varios programas de correo electrónico, por supuesto navegadores, conexión a internet antes de comenzar la instalación, varias formas de grabar discos (Cds y DVDs), programas de música, de edición de fotografía digital, de edición de vídeo, de chat, de videoconferencia, de gestión de agendas… y no he tenido ni siquiera que darme la vuelta para comprobarlo, y no he tenido que infringir ninguna ley, ni siquiera atentar un poquito contra una ética estricta.

¿Por qué no se hace con más frecuencia?

Para empezar con Linux: www.ubuntu.com

La decadencia de Occidente

Leo en un periódico que Obama habla a los EEUU de su riesgo a dejar de ser el faro del mundo, de volver a enfrentar una amenaza como la del bloque tras el telón, amenaza al orgullo de una nación orgullosa, de un pueblo convencido de su superioridad moral y después leo los comentarios de la gente que está dividida entre a favor de EEUU y en contra de EEUU. No hay otra opción, parece ser.

Pues bien, no es correcto: la decadencia no es de EEUU, la amenaza no es contra EEUU, el peligro no es sólo para EEUU. Al mundo occidental post-imperialismo (incluso post-neoimperialismo) le quedan los días contados.

Cuando el señor Zapatero negaba “la crisis” yo, por momentos, pensé que era tan inteligente como para darse cuenta de que en realidad no era una crisis sino un cambio de paradigma, de escenario y que hablar de crisis alimentaba la ilusión de una recuperación. Después me di cuenta de que era por otros motivos, ya fueran electoralistas o calmantes, pero no los mismos que yo pensaba. No se trata de criticar a este presidente más o menos presentable, puesto que cualquier otro en su situación habría tenido que hacer, más o menos, lo mismo. Afirmar con una mirada habitualmente tachada de catastrofista o apocalíptica esto de la decadencia de occidente habría sido no sólo criticado sino que habría provocado un aluvión de consecuencias como desplomes de mercados basados en la confianza (fiscal, especulativos varios…).

Y ahora Obama habla ya claramente del riesgo a ser superados por países que hasta hace poco se consideraban del tercer mundo. Sí, eso es una revolución. Seguramente no es la revolución que a mí me habría gustado, pero siempre he sido un idealista con los pies alejados un par de palmos del suelo.

Europa-EEUU tuvo su momento histórico: comenzó su hegemonía mundial con el nacimiento del concepto de nación contemporánea allá por el SXV. Repasando brevemente: Inglaterra y Francia dan por terminada su contienda de 100 añños, Castilla y Aragón se fusionan en una unión mayor, Rusia nace al mundo, cae el Imperio Romano de Oriente, los Jagiellon polacos alcanzan su máxima expansión, los Habsburgo comienzan a paralizar al amenazante Imperio Otomano y constituir una de las potencias centrales de Europa […] y, sobre todo, varios de los países se lanzan a una “colonización” o exportación de la cultura occidental más allá de las fronteras europeas que será la norma hasta esta inflexión que nos está tocando vivir.

Durante este periodo (del SXVI al SXXI), además de la consabida explotación de las colonias y las luchas por la hegemonía mundial dentro de las fronteras europeas entre estos países, lo que dió lugar a los conflictos más espeluznantes imaginables, se produjo el desarrollo de la tecnología de producción, mediante la llamada revolución industrial y el desarrollo de algunos de los derechos sociales que ahora llamamos humanos. Pero la civilización occidental se impuso por lo primero y no por lo segundo. Impuso, gracias a su capacidad económica y militar su hegemonía mundial, primero unos, luego otros, de estos países que necesitaban para su crecimiento una expansión continua. En un espacio acotado este planteamiento es claramente inviable. Hace tiempo que chocamos con las paredes. Pero otros globos están comenzando a inflarse y Europa sigue anclada en sus globitos del SXVI (no hace falta más que observar un mapa de la época, para ver que las cosas han cambiado poquito). El espacio acotado hace que si unos se inflan a otros les toca desinflarse.

Durante la Guerra Fría ya tuvimos ocasión de comprobar que el telón era algo así como una membrana que se podía mover más allá o más acá, pero no ocupando nada desocupado. Yo, infantil, soñaba con tierras ignotas y descubrí pronto que eso ya no existía en la tierra, que todo era de alguien, que todo estaba repartido, que no podía ser ocupado sin guerra de por medio. Y también que el acceso a la tecnología occidental de la que habían hecho gala las potencias imperialistas estaba al alcance de todos los países.

Pero basta de hablar de países… EEUU ya no existe, Europa y sus globitos ya no existen, los innumerables miniglobos africanos no existen, ni los sudamericanos ni… sólo se habla de “el mercado” como un ente abstracto que domina el patio. Y esas manos negras del mercado están repartidas en todo el orbe como si fuera su feudo unificado, se mueven por acá y por allá haciendo y deshaciendo: ¿EEUU va a caer bajo la hegemonía China? Hace tiempo que cayó. Pero no ante China, sino ante “El Mercado”. ¿Y China, entonces? China fue la herramienta, el martillo, el arma que “El Mercado” usó para librarse de occidente y su concepción nacionalista del mundo. A “El Mercado”, Occidente y sus derechos humanos, sociales, le molestan y lo sabemos. Lo sabemos todos pero somos parte de “El Mercado”: somos su mano de obra, su cliente y su dueño, no podemos escapar de nosotros mismos. “El Mercado” somos todos. Y, a todos, nos toca ver cómo “El Mercado” cambia de horizonte, cambia de esquemas, propone una nueva situación en la que no seremos sino recursos… si es que no lo éramos desde hace décadas. ¿Cómo habría sido el mundo si la civilización occidental se hubiera preocupado más por desarrollar esa segunda línea, la de los derechos humanos, la de la democracia, la de la igualdad, la libertad y la fraternidad?

Me temo (y esto sí es apocalíptico) que ya es tarde.

Creatividad de un anuncio de Viagra

V C L

I I E

A A V

G L I

R I T

A S R

A

$1.29/pill $1.58/pill $2.81/pill

Hoy me ha sorprendido la creatividad de los anuncios de Spam. Sí, parece mentira poder encontrarse algo próximo a la poesía visual en una publicidad de este tipo. Pero bueno, si me paro a recordar, ya me había llamado la atención las diferentes formas que tienen de saltarse las restricciones de los filtros antispam modificando letras por números y otras que seguro que conocemos.

La creatividad utilizada con una finalidad poco poética no es quizá lo que más me gusta, por no decir que no me interesa mucho, pero lo que sí puedo decir es que es creativa. Perogrulladas aparte, la dificultad que ha supuesto para estas campañas los filtros holísticos ha demostrado no ser invulnerable. Es una guerra sin final entre el no y el sí.

Siempre es la misma guerra. Parece.

No es un poema. Es sólo un ingenioso anuncio de pastillas. Utiliza los hallazgos de la poesía tipográfica o concreta. Esto, al menos, demuestra que hay hallazgos, casi podríamos hablar de progreso, en poesía: ¿La convierte esto en una ciencia o una técnica?

Desde hace tiempo me planteo la necesidad de permanecer en un eterno lugar de experimentación, de búsqueda sin objetivo, una actitud, como diría Rafael Lamata o Isidoro Valcárcel Medina, más que un acto. Esta búsqueda me hace sentir en ocasiones una especie de dispersión, de labrar selvas, de avanzar por caminos trillados o intentar construir puentes en acantilados del océano. Es una búsqueda poco eficaz, asociada al fracaso (tal como se entiende habitualmente el éxito) pero desde luego alejadísima de la frustración, de la castración, de la autocensura.

Si algo me sobrecoge personalmente de la actitud creativa es la libertad. La libertad absoluta y ejercida. La libertad es para mí la base de la humanidad. Ya lo he contado hace un par de días en la entrada referente a la pareja y la libertad. La libertad hace al hombre estar vivo, la libertad hace que la vida merezca la pena ser vivida, la libertad es lo que ha de ser buscado y ejercido en esa búsqueda, la libertad es algo no por definir, sino por vivir, por hacer, por crear. La libertad es una creación y la creación, cuando es libre, es poesía.

Sebastián Arce y Mariana Montes son creativos: Crean. Me interesa. No su habilidad técnica, más o menos imitable, incluso programable. Su capacidad para renegar de su pasado, para inventar su futuro y con ello el de los que les desean seguir me interesa. Son creadores de tendencias, pero las tendencias son otra cosa, son algo comercial o, cuando menos, basado en la popularidad, el prestigio, el marketing. La creación de tendencias me parece digna, pero lo que realmente me interesa es la creación: se sienten libres y lo de-muestran. A pesar de que este señor no me cae muy bien, respeto su trabajo y admiro su libertad creativa. De hecho, echo de menos que esta actitud no prolifere. Pero claro, la realidad, que no es sólo un bar, hace que nos sintamos incapaces de ser libres, incapaces de creer en nuestras creaciones, en nuestra voluntad libre y acabamos imitándoles, creyendo que creamos: craso error. Pero… ¿qué nos impide ser libres? ¿qué nos impide ser creativos?

El miedo.

Pero eso es otro tema.

La humanidad y las lenguas

He estado leyendo sobre la expansión bantú.

Todo ha empezado por mi interés por la paleontología lingüística que se remonta a mi interés por el origen del euskera. No podía comprender que hubiera un límite al conocimiento, como el no saber a ciencia cierta la filiación de un idioma vivo. Esto me recuerda lo hiriente que me resultó en su día la comprensión del principio de incertidumbre de Heissemberg. Pero quizá esto requerirá otra entrada en este recién nacido blog más adelante.

El caso es que, sabiendo de su existencia desde hace más de 3000 años, no se ha podido aún determinar su parentesco con otras lenguas del planeta. ¿Cómo se puede no saber algo así? ¿De dónde procede este límite al conocimiento?

Cuando empecé a estudiarlo, me di cuenta de una obviedad que nunca antes había pensado: el registro de las lenguas de manera “histórica” tiene su origen en la escritura, propia o ajena (mención aparte requieren casos tan especiales como el japonés, de tardía escritura y origen tan antiguo como desconocido). Es decir, antes de, pongamos por exceso, 6000 años, no hay forma de saber qué se hablaba dónde. Sólo cabe especular.

Repito: era una obviedad, pero no me había parado a pensar en lo importante de la escritura hasta ese momento. Más o menos por la misma época comprendí la relevancia del lenguaje en el progreso técnico de la humanidad: sin lenguaje, no habría herencia cultural. Otra obviedad notoria.

Con mi interés por el origen de las lenguas, procedí, por mi cuenta, a buscar información y compilarla de las distintas familias lingüísticas del planeta. Las que hay y las que puede que hubiese habido. Cómo no, comencé por la familia Indouropea. Esto acabó siendo un trabajo un tanto hercúleo y, por otro lado, tenía la sensación de estar inventando la rueda. Ya hay gente más preparada que yo que ha pasado por estos mismos sitios, buscando lo mismo y creando archivos más o menos interesantes al respecto: remito sin pensármelo a la wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Familias_de_lenguas) y a una web que encontré especializada en este mismo tema (http://proel.org/index.php?pagina=mundo). A su vez, le debo cierto agradecimiento a una copia del MicroSoft Encarta que utilizaba; en particular, la herramienta del “investigador”, me resultó muy útil para la clasificación de cada uno de los subgrupos de lenguas indoeuropeas.

Pronto oí hablar del proto-indoeuropeo y, lo que me llamó mucho la atención, ingenua siempre, observé el vínculo entre los estudiosos de las lenguas y la historia con el racismo. Del indoeuropeísmo se pasa pronto a hablar de raza aria y luego… Bien es verdad que parece que la única (o una de las más potentes) forma de afrontar esta limitación de conocimiento que supone la no existencia de testimonios históricos es lanzarse a investigaciones genéticas y, de ahí, rápidamente a la sustentación de la idea de las diferencias raciales asociándolas a diferencias culturales. Si mezclamos esto con el eurocentrismo imperante desde el SXV en la civilización occidental, tenemos un inmediato auge de la justificación del racismo.

Volviendo a los bantúes, he estado viendo cómo se desplazaron, colonizando (no es un proceso sólo europeo) e invadiendo las zonas del sur de áfrica, por supuesto, compitiendo cuando no eliminando las preexistentes razas o culturas. Su evolución puede verse en http://es.wikipedia.org/wiki/Bant%C3%BA muy gráficamente.

Después me ha llamado la atención cómo se pasaron a denominar bantustán a las regiones falsamente independientes que se usaban como lugares de apartamiento de las personas de razas no europeas durante el aparthaid sudafricano. La palabra bantustán está compuesta de un morfema bantú (gente) y de un morfema farsi o persa, stán, que significa tierra de. Es curiosa una composición entre una palabra de una familia lingüística y otra tan alejadas como la Níger-Congo y la Indoeuropea.

Parece ser que ahora se está empezando a usar la palabra bantustán como sinónimo de estas prácticas segregacionistas, por ejemplo en lugares como Palestina. Lo que me resulta curioso del tema es que esta palabra sea fruto de una colonización y al mismo tiempo dé fe de la globalización que acarrea.

En 1905, los bantúes fueron sistemáticamete exterminados en lo que se conoce como el primer holocausto del SXX. Un militar alemán (Lothar von Trotha) se encargó del genocidio de decenas de miles de personas en lo que entonces se conocía como el África Occidental Alemán, algo así como la actual región de Namibia. En el S XXI, algunos de los descendientes de este hombre, fueron a disculparse ante los descendientes de los supervivientes. Durante aquel crimen, se afirmó que no tenían derecho a los básicos cubiertos en los tratados internacionales porque no eran humanos, sino sub-humanos.

¿Quién puede decidir quién es humano?

Pareja en Libertad

Carmen está en Zaragoza en un encuentro de Tango. Fue gracioso cuando ayer su madre le preguntó al respecto: ¿Y Giuppe qué opina de eso?. Desde detrás de la silla negra nueva de dirección que nos hemos comprado para nuestra casa oficina, contesté, entre humorístico y enfurecido: ¡Mi mujer es libre de hacer lo que quiera!

Carmen se había comenzado a disculpar diciendo que era parte de su trabajo, que debía hacerlo para mantenerse al día, pero a mí me hirvió la sangre pensando cómo tantas y tantas parejas están juntas y cercenan sus libertades por el beneplácito de “la pareja”.

Y, finalmente, ninguna de las dos partes integrantes de la misma son felices, aunque la pareja, eso sí, puede llegar a ser eterna.

Nunca he sido una persona que considere que la pareja sea algo sacrosanto: es más, opino que la mejor situación posible del ser humano es la soledad, pero una soledad elegida, una soledad relacionada, vinculada a amigos, familia (aunque esa distinción da para otro largo soliloquio) y conocidos o, incluso, gente por conocer. Sin embargo, aumenta la tendencia a adoptar parejas más allá del hecho de las incompatibilidades, más allá del hecho de que quizá no se sea feliz a su lado, incluso, se está dispuesto a sacrificar el enamoramiento, esa pasión tan occidental que establece nuestras relaciones amorosas como si fuera la mejor manera de establecerlas.

He oído debates en los que siempre se critican las costumbres de acordar matrimonios (bien es verdad que suele ser muy discriminatorio para las mujeres) pero si en nuestra cultura está tan bien valorado el criterio de elegir pareja mediante el enamoramiento, ¿cómo puede entenderse que, después de un tiempo, la inmensa mayoría de las parejas admitan no estar enamoradas y, aun más, seguir juntos casi por una inercia cargada de costumbres y obligaciones?

Carmen es y será libre de hacer lo que quiera; pero no solo porque yo lo conceda, sino porque en realidad siempre lo es y lo será, le guste o no (referencia a Sartre y su sentencia “El hombre está obligado a ser libre”).

¿No hay límites en esa libertad?

La fidelidad es un artificio, una convención, que viene a asegurarnos que, en algún lugar, somos únicos, somos dueños de algo, pero ese algo no es la persona con la que estamos, es exclusivamente su posibilidad de realizar actos sexuales con otras personas ajenas a la pareja.

Bueno, supongo que nunca he entendido muy bien esto de la fidelidad. Es más, siempre me he declarado infiel por voluntad propia. Infiel, por supuesto, dispuesto a ser infidelizado.

Nunca he entendido la exclusividad, en ningún asunto, ni entiendo a qué se refiere esto de “acto”, ni lo de “sexual”, ni personas, ni ajenas, ni pareja. Para mí, todas estas palabras son dinámicas, son interpretables, abiertas y se usan para intentar acotar el significado de una palabra: fidelidad.

¿Me preocupa que Carmen me sea infiel en Zaragoza? Quizá mi subconsciente me está jugando una mala pasada y me hace hablar y pensar en ello. Quizá sea una represión consciente, racional, de unos miedos irracionales. Puede ser, pero también es importante pensar si debemos ser irracionales porque estamos enamorados o podemos manejar ambos hemisferios del cerebro: racionales e irracionales para ser más reales. (Referencia a los conjuntos de números)

Pero, siguiendo con esta pequeña idea de los números, ¿qué ocurre con lo imaginario, con lo irreal, lo soñado, las fantasías? Para mí es más de lo mismo: libertad absoluta, sin cortapisas: si se masturba soñando con otro, qué le vamos a hacer: espero que disfrute. Si me masturbo pensando con otra (no dije soñando, pero es que no suelo recordar mis sueños), espero que lo comprenda. El pensamiento es y debes ser libre. Libre absolutamente puesto que es lo que nos hace ser personas. Un pensamiento autocensurado es un pensamiento moribundo, por no decir muerto.

Y si de esos pensamientos o sueños o fantasías, hago partícipe a mi querida Carmen y ella decide hacerlos públicos, ¿no es algo acaso peor que la libertad? Claro, quizá ella (podría haberse hecho la misma pregunta cambiando los géneros) se consideraría libre para hacerlo, para divulgar la intimidad de uno de los integrantes de la pareja.

Estoy casi a punto de llegar a la conclusión de que es una cuestión más estética que ética. ¿Cuál de las dos acciones me gusta más o me disgusta más?

Nacimiento del Blog

Aún no tengo claro porqué quiero un blog. No sé si será más o menos trabajo que lo que ahora hago cuidando los distintos blogs que mantenía en Blogspot. Pero será un trabajo más personal, al que tendré más cariño y, sobre todo, algo más libre que dependiendo de los deseos de una empresa como Google, con quien, no obstante, no tengo ningún contencioso.